Malam hujung minggu itu aku membaca puisi di Rumah Pena. Kuala Lumpur hangusnya belum padam. Bara masih di mana-mana. Demonstrasi tetap tiap minggu.

Rumah Pena, kata orang, adalah tempat yang paling demokratik. Lebih-lebih lagi, tokoh seperti Usman Awang dan Syed Husin Ali pernah meneraju persatuan penulis itu. Bacaan puisi tiap bulan dianjurkan. Kawan menghasut. Katanya, di situ, di dalam acara baca puisi di Rumah Pena, kami boleh melepaskan marah. Kebencian dan hidup kami, si anak muda, dengan jejak yang getir.

Di bawah pokok, kami merokok. Tak kenal orang. Tak kenal sesiapa. Sasterawan Negara pun, itu bukan urusan kami. Pentas puisi diatur dengan nama-nama pemuisi besar arus perdana. Sementara aku dan dua lagi kawan, hanya anak muda yang menulis puisi barangkali atas rasa marah dan separuh hampa.

Satu demi satu pemuisi besar lagi ternama membaca puisi mereka. Di celah-celah pokok dan gelap malam, kami mengejek-ejek isi dan cara deklamasi mereka yang lapuk.

Alahai! Bagaimana di kala ribuan orang turun ke jalan raya, puisi yang mereka lontarkan masih tetap berbau romantisme dan melankolik. Ejek-ejekan kami bukan sembarangan.

Sementara tiap minggu kami melihat orang ditangkap, ibu dan lelaki tua dipukul, air kimia dan gas pemedih mata ditembak ke arah para demonstran. Bagaimanakah dalam keadaan segetir itu, sang penulis dan pemuisi yang diberi penghormatan besar oleh bangsa ini tetap dengan puisi yang layu-layan?

Sehingga semua mereka sudah habis membaca puisi - juga berasakan mereka telah berbakti kepada nusa bangsa - maka pentas akan dibuka. Sesiapa pun boleh tampil ke pentas. Membacakan apa sahaja, asalkan yang dibaca itu dinamai “p-u-i-s-i.”

Mikrofon kena rampas

Kawan cuit peha aku. Aku melihat mukanya. Aku agah-agah dia. Dia melihat mukaku.

“Kau pergi dulu,” katanya.

Aku tak jawab. Aku bangun. Dengan jaket koyak, t-shirt putih yang sudah jadi kelabu asap, jeans yang longgar dan rabak tak berbasuh, kasut jamban, beg kain bersandang, cermin mata yang cerminnya retak seribu, aku bangun. Menuju ke pentas. Menuju ke pembesar suara yang sudah tiada siapa lagi yang mengidamkannya.

“Bakar!” jerit kawan.

“Bakar!” kata hatiku sendiri.

Aku bacakan puisi Tuan Besar. Baris akhirnya:

Akan kami minum darahmu

Akan kami makan dagingmu

Dari hasil kami yang kau rampas.

Ada lagi dua puisi di tanganku. Tak sempat. Sesudah aku membaca puisi pertama itu, seorang lelaki agak berumur mendekat. Dirampasnya pembesar suara. Diumumkan acara malam itu ditamatkan. Serta-merta.

Ada lagi dua puisi di tanganku. Tak sempat. Sesudah aku membaca puisi pertama itu, seorang lelaki agak berumur mendekat. Dirampasnya pembesar suara. Diumumkan acara malam itu ditamatkan. Serta-merta.

Betapa sialnya! Betapa marahnya aku apabila tak dapat membaca dua kali puisi di tangan. Aku turun pentas. Ke arah dia kawan tadi. Aku lihat muka masing-masing, apakah mereka juga hampa? Bertambah kecewa apabila mereka tidak dapat membacakan puisi masing-masing kerana puisi aku tadi membuatkan majlis terpaksa dihentikan.

Apakah aku telah bersalah dan berdosa kepada kedua kawanku itu? Mungkin aku telah menghampakan mereka. Harap-harap tidak sampai begitu.

Isnin berikutnya.

Tulisan yang aku kirimkan ke kantor Berita Harian masih tidak terbit. Sudah tiga bulan, agak-agak. Tulisan itu mengenai teater arahan A Wahab Hamzah. Dari naskhah Sasterawan Negara yang judulnya Al-Amin. Dipentaskan di Auditorium Dewan Bandaraya. Naskhah itu naskhah puisi. Kisahnya tentang sejarah hidup Nabi Muhammad SAW.

Tak pasti apakah tulisan aku tak cukup bagus atau tidak mengikut piawai asas penulisan yang sewajarnya dikirim ke akhbar utama. Abah sendiri selalu bilang, bahawa untuk kirim ke surat khabar perlu dengan hukum-hakam dan aturan tertentu. Tidak boleh sembarangan. Langkau tiap baris pun diambil kira.

Betapa hancurnya hati

Tengah hari, selepas bangun tidur agak lewat, aku beranikan diri. Ke bangunan New Straits Time Press (NSTP) di Jalan Riong, Bangsar. Tak jauh dari bilik sewaku.

Aku jalan kaki sahaja. Tengah hari buta. Walau agak panas. Aku temukan pengawal pintu pagar oleh orang yang sama sewaktu aku mengirim tulisanku tiga bulan lalu.

Dalam tiga bulan itu juga, setiap pagi aku akan ke tempat longgokkan surat khabar. Di sana, lori yang angkut surat khabar pagi akan sampai dalam pukul lima. Paling lewat pun pukul lima setengah. Mereka turunkan surat khabar sebelum diagih-agih dengan motosikal ke kedai-kedai surat khabar atau restoran mamak. Biasanya yang niaga surat khabar adalah kaum India.

Sekeping surat khabar, RM1.20. Aku tak sabar. Boleh jadi gila kalau terpaksa menunggu sampai pukul tujuh pagi sebelum kedai surat khabar dibuka. Hati memberontak. Selalu aku yakin, tulisan aku akan terbit juga. Kalau tak hari ini, esok. Kalau tak esok, lusa. Kalau tak minggu ini, minggu depan. Sedangkan sudah tiga bulan, tetap tidak terbit. Brengsek bukan?

Betapa hancur hati apabila setiap pagi itu juga, memang masih tidak terbit-terbit juga. Ada waktu, aku jadi lelah dan putus asa. Kalau pihak surat khabar tidak mahu menerbitkan, tapi apakah alasannya?

Betapa hancur hati apabila setiap pagi itu juga, memang masih tidak terbit-terbit juga. Ada waktu, aku jadi lelah dan putus asa. Kalau pihak surat khabar tidak mahu menerbitkan, tapi apakah alasannya?

Waktu itu juga, aku sudah kenal Hishamuddin Rais yang tiap hari Ahad dia ada kolum Analog, juga di Berita Harian.

Kepada Hishamuddin, tidak aku katakan yang aku sudah mula menulis. Tak ada guna aku cerita kalau satu habuk pun tak pernah terbit.

“Saya nak jumpa editor ruangan Sastera dan Budaya,” aku bilang pada pengawal keselamatan. Dia orang baik. Beri kerjasama. Mungkin saja dia sudah biasa melayani penulis yang selalu keras kepala.

Dia - entah siapa namanya - membawa aku naik. Jejak kaki buat julung kali ke pejabat surat khabar, tentu aku kagum. Sekaligus bangga dengan diri sendiri apabila dapat tembusi ke sebuah badan media sebesar NSTP.

Tentu juga cerita ini akan aku sampaikan kepada abah di kampung. Dia dahulu wartawan di Utusan Melayu. Dia juga orang media. Aku bukan. Aku tak mahu menjadi orang media. Minta dijauhkan malaikat empat-puluh-empat daripada menjadi wartawan. Cukuplah abah seorang daripada keluarga kami.

Naik tingkat tiga. Mungkin juga tingkat empat. Aku hampir lupa. Semua ini sudah 17 tahun lamanya. Keluar lif, sampai di depan pintu. Di dalam sana terdapat apa yang disebut orang sebagai “Bilik Berita”. Penuh dengan meja-meja. Orang ke sana ke sini. Ada juga yang duduk-duduk. Komputer penuh dan foto-foto yang dilekatkan pada papan tertentu. Entah kenapa foto-foto itu diletakkan, sampai sekarang aku tak tahu.

Kau nak apa?

Kebanyakannya foto artis - penyanyi atau pelakon. Tak ada foto penulis. Tak ada foto pelukis. Kalau pun ada, aku lihat foto politikus daripada pihak kerajaan. Serta bendera dacing mini yang mereka lekatkan di atas komputer.

NSTP adalah sarang BN. Aku harus terima hakikat itu. Perlu aku sembunyikan iman politikku. Aku membenci BN. Membenci Dr Mahathir Mohamad. Lebih daripada segala-galanya.

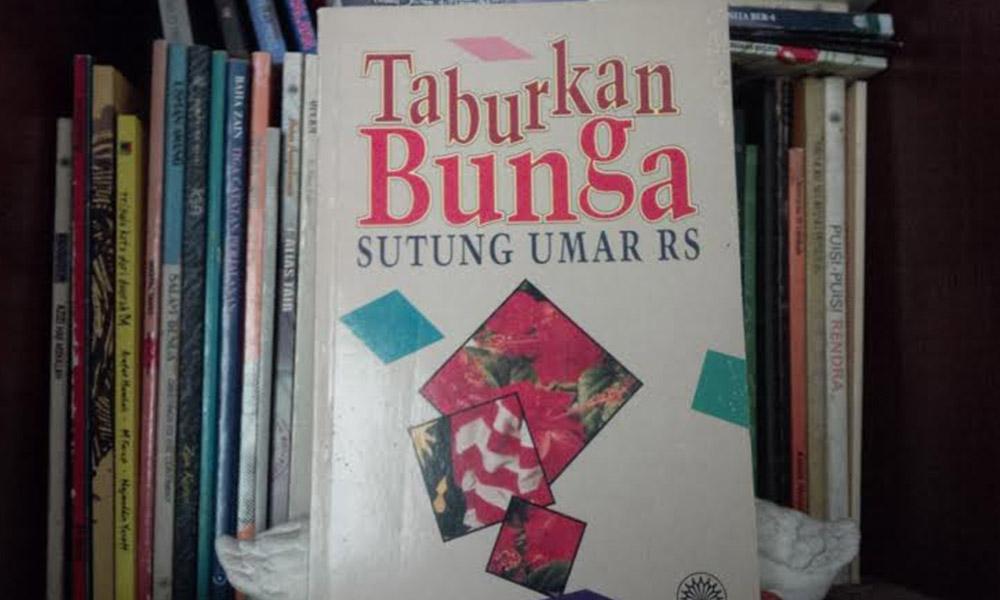

Agak ke dalam bahagian bilik berita yang sangat besar, ada orang tua berkepala hampir botak. Ada rambut sikit-sikit. Nampak dari belakang. Dia editor ruangan Sastera Budaya. Orang memanggilnya dengan nama Sutung. Sebahagian dengan “Encik Sutung.” Aku mendekat kerana aku diminta oleh pengawal itu tadi, supaya mendekat.

Memberi salam. Dia agak lambat menoleh dengan cermin mata kecil terletak di batang hidung. Aku nampak dari arah sisi tepi mukanya, juga susuk badannya walaupun sedang duduk, bahawa dialah lelaki agak tua yang memberhentikan aku membaca puisi di Rumah Pena hujung minggu itu. Dan, darah pun berderau. Bagaimana nanti bila dia cam aku? Bagaimana kalau dia halau saja aku keluar?

Memberi salam. Dia agak lambat menoleh dengan cermin mata kecil terletak di batang hidung. Aku nampak dari arah sisi tepi mukanya, juga susuk badannya walaupun sedang duduk, bahawa dialah lelaki agak tua yang memberhentikan aku membaca puisi di Rumah Pena hujung minggu itu. Dan, darah pun berderau. Bagaimana nanti bila dia cam aku? Bagaimana kalau dia halau saja aku keluar?

“Kau nak apa?” dia tak jawab salam yang tadi, tapi terus bertanya.

“Nak tanya pasal tulisan saya.”

“Tulisan kau yang mana?” ditanya lagi. Betapa perlahannya masa.

Dia pun pandang ke arah aku. Melihat aku dengan pakaian, baju, seluar yang sama dengan aku malam kelmarin di Rumah Pena. Dia pandang atas bawah. Kemudian menoleh semula ke arah komputer tempat dia sedang berketak-ketuk entah dengan apa.

Di paparan komputer itu aku lihat tidak seperti paparan komputer biasa. Semua tulisannya warna hijau. Latarnya pula, warna hitam. Seperti komputer zaman dulukala atau dalam filem penyiasatan yang sedang memecahkan kod rahsia.

“Ulasan teater. Al-Amin,” hanya itu yang aku boleh katakan separuh kuat, separuh perlahan.

Dia pun cepat menoleh semula ke arahku. Cermin matanya masih di batang hidung dan berjarak agak jauh dari biji mata.

“Oh! Kau yang tulis pasal teater Al-Amin!”

“A’ah!”

Kejap. Tak sabar-sabar dan gopoh-gopoh pula dia cari fail yang entah mana dibubuh tulisan aku itu.

“Aku memang ada dapat. Memang aku nak terbitkan, tapi aku tak kenal siapa yang tulis,” katanya.

Buat aku sikit lega. Aku harap-harap sangat, dia tak ingat apa yang berlaku di Rumah Pena malam kelmarin itu.

“Ini tulisan kau?” dia tunjukkan di skrin.

Aku lihat. Aku jawab: “Ya!”

“Kau duduk sini,” dia hulur kerusi. Betul-betul di sebelahnya. “Aku edit tulisan kau sekarang.”

Itulah pertama kali aku lihat seorang editor menyunting sebuah tulisan. Dia membuang semua perkataan “tentang”. Ditukarnya dengan perkataan “mengenai”.

Kau nak jadi apa?

Keduanya punya maksud sama. Tak aku faham, apakah salah aku gunakan perkataan “tentang”? Mengapa semua ditukar dengan “mengenai”? Atau, akukah yang terlalu muda untuk faham dunia tulis menulis.

Aku memang tidak belajar perihal tulis menulis dengan dalam. Di tingkatan lima adalah paling akhir. Bukan di universiti. Dalam pengajian seni halus, tak punya subjek bahasa Melayu. Tak punya subjek sastera. Aku hanya memandai-mandai.

“Jom!” katanya, “aku dah siap.”

“Ke mana?”

“Minum tehlah!”

Dia bangun. Aku bangun.

“Nama kau Hasmi Hashim?”

“Ya!”

“Aku belanja kau teh tarik.”

Di depan bangunan NSTP, ada warung. Tepi jalan. Pakai payung plastik. Tidak ramai sangat di warung celah lorong itu.

“Bila tulisan saya boleh terbit?” soalan pertama aku.

“Dalam dua tiga hari. Kalau boleh aku nak terbitkan cepat!”

“Terbitkan cepat?”

“Ya!”

“Saya dah hantar lebih tiga…” ayat aku tak habis.

“Kau nak jadi apa?”

“Saya nak jadi penulis,” aku bilang.

“Kau tahu apa syarat nak jadi penulis?”

Inilah soalan yang paling celaka!

“Emmm… entah,” memang aku tak tahu.

“Nak jadi penulis, kena banyak baca,” katanya seperti memberitahu sebuah rahsia besar. Sedikit berbisik-bisik. Memandang kiri kanan.

Aku menerimanya juga seperti mahu menerima sebuah rahsia jagat raya.

Itulah pertama kali dalam hidupku aku mendengar bahawa untuk menjadi penulis perlu banyak baca; bukan banyak menulis. Ia berbeza sekali dengan hendak jadi pelukis. Kalau hendak jadi pelukis perlu banyak melukis. Tiap hari tak boleh berhenti melukis. Siang-malam. Ribut dan taufan, tetap kena melukis. Tapinya, hendak jadi penulis lain sedikit, perlu banyak membaca. Bagaimana agaknya dengan membaca, maka seseorang itu boleh jadi penulis?

Itulah pertama kali dalam hidupku aku mendengar bahawa untuk menjadi penulis perlu banyak baca; bukan banyak menulis. Ia berbeza sekali dengan hendak jadi pelukis. Kalau hendak jadi pelukis perlu banyak melukis. Tiap hari tak boleh berhenti melukis. Siang-malam. Ribut dan taufan, tetap kena melukis. Tapinya, hendak jadi penulis lain sedikit, perlu banyak membaca. Bagaimana agaknya dengan membaca, maka seseorang itu boleh jadi penulis?

Belum. Aku belum jelas benar. Belum juga sampai masanya untuk aku bertanya lagi - mungkin kebetulan saja sejak kebelakangan ini, beberapa bulan ini, aku memang makin dan makin banyak membaca. Pengakuan “banyak membaca” juga satu kecelakaan.

“Satu tulisan kalau terbit, Berita Harian bayar berapa?”

Dia ketawa. Kuat juga. Aku sampai terfikir, apa salahnya bertanya? Aku memang perlu wang. Sewa bilik. Makan minum. Ke sana ke mari. Hendak beli buku. Bukankah semua itu pakai duit? Dan, apakah salah aku bertanya? Atau aku bertanya tentang duit terlalu awal, sedangkan satu tulisan pun tak terbit lagi.

“Berita Harian bayar murah…” jawabnya.

Macam nak luluh jantung.

“Kalau DBP, di majalah Dewan Sastera, bayar lebih mahal!”katanya.

“Oh!” aku hanya menjawab dengan “Oh!”

“Aku pernah jadi editor majalah Dewan Sastera. Ikut aku nak bayar berapa,” katanya.

Air dalam gelas kecil, dah separuh.

“Tulisan saya apa komen?” Mungkin sahaja aku mula sedar, aku sudah keterlaluan bertanya tentang duit siang-siang lagi.

“Kau boleh menulis,” jawabnya begitulah, “atau memang itu yang kau nak dengar.”

Tidak. Aku tak kisah sama ada sesiapa pun bilang tulisan aku bagus atau tidak, aku jujur tidak tahu.

“OK!” dia kata, “aku kena pergi. Ada kerja.”

Petang jadi cepat.

Berjalan agak laju

Kami bersalam. Dia pesan, nanti berikan nama penuh ikut kad pengenalan. NSTP bayar pakai cek. Bukan pakai tunai. Cek… ya, cek!

Ceklah yang aku paling benci kerana aku dah lama tak ada akaun bank. Selama beberapa bulan ini, semua orang yang berurusan dengan aku pakai tunai. Aku sudah buang ke dalam Sungai Klang kad bank, juga kad pengenalan, juga lesen memandu. Kad-kad itu adalah alat kawalan sang penguasa dan kapitalis untuk mengawal rakyat dan orang kecil macam aku.

Di depan bangunan NSTP, sebuah persimpangan pun bermula. Janji untuk jadi pelukis yang aku lafaz kepada cikgu di sekolah dulu, kini aku harus menjadi penulis.

Kehendak masuk ke arus perdana, dalam masa sama aku lebih senang kekal sebagai pemberontak yang tiap minggu memikirkan soal melawan pemerintah.

Sutung Umar RS meninggalkan aku dengan harapan dia kekal tidak cam wajahku: Anak muda yang dia berhentikan daripada membaca puisi itu. Dari jauh, dia nampak serius dan berjalan agak laju.

Mungkin aku telah dapat dengar kata hatinya, “Aku tahu… kau yang baca puisi malam itu.”

***

Petang semalam, 30 Mei, Sutung benar-benar sudah berjalan pergi. Dia takkan kembali lagi.

Al-Fatehah. Tidak terbalas jasa baik jati Kelantan itu yang memberikan titi kepadaku untuk merentas dunia tulis-menulis.

***

Tiga hari selepas itu, aku ke tempat dilonggok surat khabar pagi. Aku cepat-cepat mencapai sekeping dan kelang-kabut membuka halaman Sastera dan Budaya. Tajuknya seperti yang aku berikan, Teater Al-Amin: Sebuah Eksperimentasi A Wahab Hamzah. Oleh: Hasmi Hashim.

Aku harap di kampung, abah membacanya.

HASMI HASHIM atau Budi Hekayat seorang penulis lirik dan otai Jalantelawi.