Dalam usia yang kian merangkak ke penghujung, saya, warga emas yang telah mencurahkan segenap jiwa dalam dunia pena, merenung kembali liku-liku perjalanan bersama buku.

Sebagai seorang yang menghasilkan 44 buah karya bercetak dan 30 e-buku, serta menitipkan pemikiran hampir setiap minggu melalui saluran digital, buku bagi saya bukan sekadar timbunan kertas yang terjilid rapi.

Ia adalah sahabat yang setia, cermin zaman yang jujur, dan kadangkala musuh yang menggugat ketenangan jiwa. Buku adalah denyut nadi yang hidup, yang membisikkan rahsia ilmu, memancing tanya, dan menuntut keberanian untuk menyelami yang tidak diketahui.

Namun, dalam soal pengharaman buku, saya mendapati diri saya berdiri di persimpangan yang kelabu. Ada kalanya, saya bersetuju dengan larangan—terutama apabila isi sebuah buku terang-terangan menghina agama, menyesatkan akidah, atau mengelirukan masyarakat yang belum cukup bersenjatakan ilmu.

Tetapi lebih kerap, saya mendapati diri saya terhenti, ragu, dan jujur mengakui kekurangan: saya belum membaca, belum meneliti, dan belum memahami sepenuhnya. Dan di sinilah kebenaran yang pahit itu terpampang—saya, seperti kebanyakan kita, sering kali terperangkap dalam lautan pendapat tanpa dasar, menyimpan pandangan terhadap sesuatu yang belum pernah saya sentuh dengan akal dan hati.

Saya teringat suatu kenangan lama, ketika berada di London bertahun-tahun silam. Dunia Islam ketika itu bergolak dengan kemunculan novel The Satanic Verses karya Salman Rushdie.

Di tanah air, buku itu diharamkan dengan segera, dan di serata dunia, ramai yang memboikotnya tanpa ragu. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, saya memilih untuk meminjam naskhah asalnya. Bukan kerana ingin mempercayai, tetapi kerana hasrat untuk memahami: mengapa dunia begitu murka? Saya ingin tahu, bukan sekadar mendengar gema kemarahan kolektif.

Membaca The Satanic Verses bukanlah perjalanan yang ringkas. Ia penuh dengan satira yang tajam, simbolisme yang berlapis, dan naratif pascamoden yang bercabang-cabang, menuntut kesabaran dan kepekaan. Ketika akhirnya saya tutup halaman terakhir, saya hanya mampu mengangkat kening.

Ya, novel ini menyalahi Islam kerana, menghina Nabi Muhammad SAW secara simbolik, mengaitkan wahyu dengan unsur syaitan, menggunakan nama isteri-isteri Nabi dalam konteks lucah dan menjadikan tokoh agama sebagai bahan jenaka atau sindiran.

Saya bertanya pada diri sendiri: adakah kemarahan yang melanda umat waktu itu benar-benar lahir dari pembacaan, atau sekadar hembusan emosi yang dipicu oleh bayang-bayang buku itu sendiri?

Hanya cermin

Dari pengalaman itu, saya belajar satu kebenaran: ketakutan terhadap buku seringkali bukan berpunca daripada isi kandungannya, tetapi daripada bayangan yang diciptakan oleh tanggapan dan khabar angin. Buku, pada hakikatnya, adalah cermin. Ia memantulkan apa yang kita bawa kepadanya—ketakutan, harapan, atau keberanian untuk memahami.

Sebagai seorang penulis, saya tahu bahawa tidak semua orang mampu mencerna buku pada pandangan pertama. Saya sendiri, misalnya, tidak terus terpukau oleh keindahan Tenggelamnya Kapal van der Wijck karya Hamka pada bacaan awal. Barulah setelah mengulanginya, dengan penuh kesabaran, saya menemui lapisan-lapisan makna yang tersembunyi, yang hanya terungkap kepada mereka yang rela menyelami dengan hati terbuka.

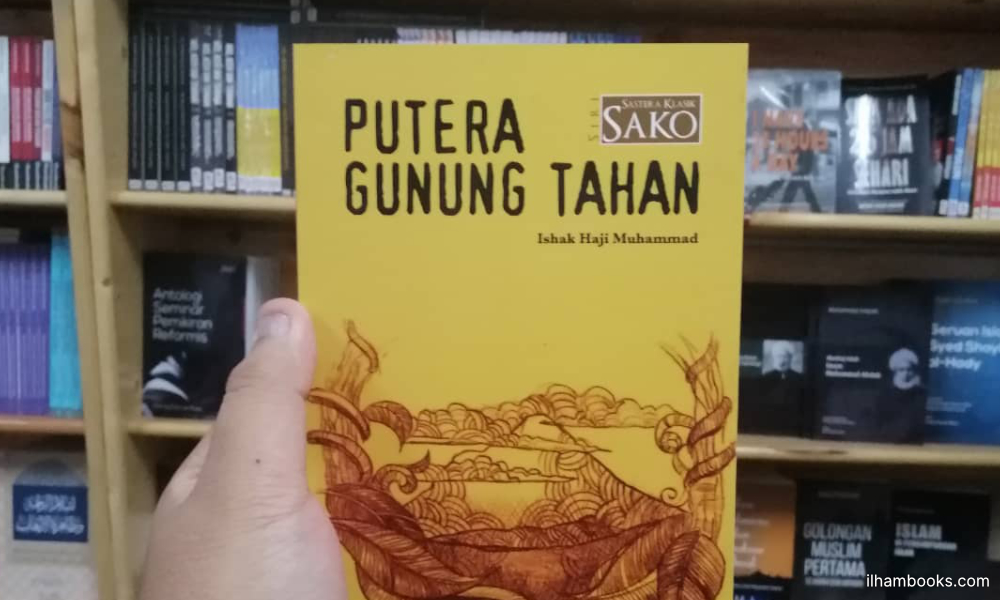

Begitu juga dengan Putera Gunung Tahan karya Ishak Haji Muhammad, atau Pak Sako. Satira dan sindirannya menuntut pemahaman sejarah yang mendalam, serta kesediaan untuk membaca perlahan, mengulang perenggan demi perenggan, hingga sinar pemikirannya terserlah.

Proses ini bukan kelemahan, tetapi kebiasaan seorang pembaca sejati. Kita tidak perlu membaca semua buku di dunia ini, tetapi kita juga tidak berhak menolak sesuatu yang belum pernah kita buka.

Namun, di sinilah letak kegelisahan saya: budaya pengharaman yang kian menular di zaman ini. Kita semakin cenderung untuk menyekat sebelum menyaring, untuk menghukum sebelum memahami.

Buku tidak lagi dinilai berdasarkan hujah yang terkandung di dalamnya, tetapi berdasarkan reputasi penulisnya, tajuk yang provokatif, atau perasaan umum yang melingkupinya. Yang lebih menyedihkan, ramai yang menyokong pengharaman tanpa pernah membuka halaman pertama.

Saya tidak menyalahkan mereka sepenuhnya, kerana saya sendiri pernah terjerat dalam budaya itu—mendengar cakap-cakap, membaca ulasan yang terputus-putus, lalu menerima begitu sahaja bahawa sebuah buku memang “patut” diharamkan.

Namun, usia dan pengalaman telah mengajar saya untuk lebih berhati-hati. Saya mulai menyedari bahawa menyerahkan kuasa sepenuhnya kepada pihak berkuasa untuk menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dibaca adalah jalan pintas menuju kejumudan minda.

Tugas ulama, birokrat, dan pemerintah adalah untuk membimbing, bukan untuk mengunci pintu ilmu dengan larangan yang kaku. Saya tidak menafikan perlunya pengawasan dalam dunia penerbitan. Ya, ada buku yang melampau—yang menyebarkan fitnah, hasutan, atau menyisipkan pornografi secara terselindung.

Tetapi yang kini semakin berlaku adalah pengharaman terhadap karya-karya akademik, buku pemikiran, atau kajian budaya, hanya kerana ia tidak selari dengan arus pemikiran arus perdana.

Ibnu Sina tak gentar baca Aristotle

Saya teringat warisan para sarjana Islam zaman silam. Ibnu Sina tidak gentar membaca karya Aristotle, al-Ghazali berani menanggapi falsafah Yunani, dan Ibnu Rushd bahkan menulis komentar panjang terhadap Plato dan Aristotle.

Mereka tidak dikafirkan dengan mudah seperti yang berlaku hari ini. Mereka disanggah dengan hujah, dibincangkan dengan akal, dan diuji dengan ilmu. Jika para sarjana itu mampu menghadapi idea-idea asing tanpa rasa takut, mengapa kita hari ini begitu mudah terperangkap dalam ketakutan?

Saya percaya, umat yang kuat bukanlah umat yang dilindungi daripada buku-buku yang mencabar, tetapi umat yang diasuh dengan akidah yang teguh, ilmu yang luas, dan akal yang terbuka. Jika kita benar-benar ingin menjaga iman masyarakat, jawapannya bukan dengan mengunci perpustakaan, tetapi dengan membuka ruang wacana yang membimbing. Kita perlu mengajar masyarakat cara membaca dengan kritis, bukan menolak dengan buta.

Namun, saya juga memahami hakikat masyarakat kita. Kita dibesarkan dalam budaya yang tidak selalu membiasakan diri dengan bacaan yang berat. Maka, ketakutan terhadap buku yang asing, yang ditulis dengan gaya akademik atau merujuk sumber Barat, adalah refleks sosial yang wajar.

Nama penulis yang tidak dikenali sebagai “ustaz” atau “ustazah” sering kali mencetuskan curiga. Gaya penulisan yang kompleks atau sarat dengan rujukan asing membuat kita gelisah. Dan curiga itu, jika tidak diurus, mudah bertukar menjadi panik, lalu tekanan untuk mengharamkan.

.Saya tidak mengecam mereka yang menyokong pengharaman, kerana saya tahu niat mereka sering kali lahir dari keikhlasan untuk menjaga keharmonian. Saya juga tidak meletakkan diri saya sebagai lebih arif atau suci. Saya hanya mengajak—kepada diri saya sendiri dan kepada sesiapa yang mendengar—untuk bertanya satu soalan mudah:

“Adakah saya telah membaca buku ini sebelum menolaknya? Adakah saya benar-benar tahu isinya, atau sekadar mengulang cakap orang lain?”

Soalan ini sederhana, tetapi jarang sekali kita berani menghadapinya.

Di penghujung usia saya ini, saya tidak mahu menghembuskan nafas terakhir dalam kejahilan yang terselindung di balik rasa selamat. Mata saya mungkin kian kabur, tetapi hati saya masih meronta untuk diterangi.

Saya ingin terus membaca—mengulang karya Hamka, menyelami kembali sindiran Pak Sako, dan menjelajah karya-karya baru tanpa gentar. Saya ingin terus menulis, bukan kerana saya tahu segalanya, tetapi kerana saya percaya rasa ingin tahu adalah tanda iman yang hidup.

Kita tidak seharusnya takut pada buku. Yang patut kita takuti adalah keengganan untuk berfikir, untuk bertanya, dan untuk memahami. Kerana itu, saya memilih untuk terus membaca—perlahan-lahan, satu halaman sehari pun sudah memadai. Ilmu bukan milik mereka yang tahu segalanya, tetapi milik mereka yang tidak jemu mencari. Dan dalam pencarian itu, buku adalah sahabat, bukan musuh.

MOHD FUDZAIL MOHD NOR pernah bermastautin di UAE, Arab Saudi dan New Zealand. Dia pernah bekerja di TV3, menjadi usahawan serta CEO dan pengarah beberapa syarikat antarabangsa. Beliau juga penulis prolifik dengan lebih 20 buah judul buku dan pemenang lima Hadiah Sastera Perdana Malaysia. Dia kini menjadi OKU setelah diserang angin ahmar.

Tulisan ini tidak semestinya mencerminkan pendirian Malaysiakini.