编按:今年是莎士比亚逝世400周年,全球各地展开系列纪念活动。4月23日是他的生日也是忌日,联合国将这天定为“世界书香日”。《当今专栏》邀请数位“读书人”与读者分享阅读旅程,推荐书单,冀能以知识的力量建起自己的理想国。

亨利米勒(Henry Miller)列影响他深远的书单,一列就是一百本。我回想影响我的书,可列的当然不只十本,于是提了二十余人,然后推荐十人。我在少年时期读《水浒传》与《西游记》故事,感染了反抗不义与追求自由的精神,一上中学就急不及待借原著来看个痛快。我的“反抗”与“自由”概念种籽就是这两本书孕育的,尽管小说中的反抗终于收编,自由总已受到限制。

少年时爱看那套著名的《三国演义》六十册套本图文书(以前叫连环图),印象最深刻的是刘大经绘的《火烧新野》那册,画面颇有电影感。学校书柜有本友联版原著,我有空就去翻阅,似懂非懂学认文言辞汇。《三国演义》其实是败者的故事,兴亡沧桑都写在时间的皱折里,“是非成败转成空”,智如孔明勇如子龙也无法命令夕阳长红。

罗贯中不是希罗多塔斯(Herodotus),不过,借用亚里士多德论诗的话,《三国演义》“比历史更哲学与更庄重”(姚一苇译句)。《水浒传》、《西游记》与《三国演义》其实是“中国文化基本教材”,不太需要推荐。

我的文艺启蒙时期

中学是我的“文艺启蒙时期”;我的诗教来自李素与杨牧。李素的《读诗狂想录》打开了我的中国古典诗词视野,原在香港的《当代文艺》月刊连载,后来出版单行本。不过,很多人的古典诗词修养来自《唐诗三百首》与《宋词选》,那就不一定要读李素了。杨牧的诗文,尤其是《瓶中稿》,尤其是他的诗集或评论集的后记,示范了诗与生活从容的融合,令人神往。

一九七〇年代初聂鲁达(Pablo Neruda,见图)获颁诺贝尔文学奖,报刊多有译介,聂诗抒情与淑世兼顾,令我着迷。彼时我正在寻找一种第三世界的大地的声音,有海水的咸味的诗风,这位来自智利的“三个耳朵的人”(也斯译聂诗的用词)的诗作正合我意。

一九七〇年代初聂鲁达(Pablo Neruda,见图)获颁诺贝尔文学奖,报刊多有译介,聂诗抒情与淑世兼顾,令我着迷。彼时我正在寻找一种第三世界的大地的声音,有海水的咸味的诗风,这位来自智利的“三个耳朵的人”(也斯译聂诗的用词)的诗作正合我意。

引领我进入小说世界的书是杜斯妥也夫斯基(Fyodor Dostoyevsky)的《罪与罚》与沈从文的《边城》,他们让我感受到小说动人的力量。陈映真的《陈映真选集》、王文兴的《家变》、七等生的《削瘦的灵魂》,以及叶维廉的小说论集《现象、经验、表现》(即《中国现代小说的风貌》)则左右了我的“近乎现代主义”的文学品味,也提供了我小说美学的养分,影响了我的小说创作。

在星马阅读“巨人”

而在星马,我的“巨人肩膀”,就是陈瑞献,他的小说一如他的诗文,让我更靠近夜空灿烂的星光。在吉隆坡那些年,我读了更多的港台文学,也读一点英美文学。但令我着迷的是波赫士(Jorge Luis Borges),他的《迷宫及其他》、《梦虎集》、《沙之书》等集子是我在国家图书馆(彼时还在峇都律附近)“发现”的新世界。

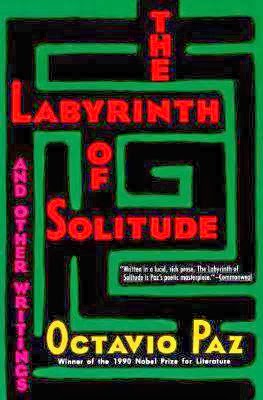

后来到台湾念大学,但是颇不务正业,多看杂书与电影。在马时除了波赫士的《迷宫及其他》,也读了也斯介绍帕斯(Otavio Paz)的《孤寂的迷宫》的文章,从此更迷上迷宫。来台后某次逛重庆南路书店街,在专卖洋书的西风看到英文本,书价不低,但我二话不说就买下。可能迷上的也是孤寂。某年夏天没返马,就在炎热的宿舍读马奎斯(Gabriel García Márquez)的《百年孤寂》,觉得书写自己的家园应当如是。

后来到台湾念大学,但是颇不务正业,多看杂书与电影。在马时除了波赫士的《迷宫及其他》,也读了也斯介绍帕斯(Otavio Paz)的《孤寂的迷宫》的文章,从此更迷上迷宫。来台后某次逛重庆南路书店街,在专卖洋书的西风看到英文本,书价不低,但我二话不说就买下。可能迷上的也是孤寂。某年夏天没返马,就在炎热的宿舍读马奎斯(Gabriel García Márquez)的《百年孤寂》,觉得书写自己的家园应当如是。

在大学某年也买了附葛里森(H.W.Gleason)照片版的梭罗《湖滨散记》(Walden)原著。后来南下高雄读书生活,在某个阳光灿烂的午后,在地下街的书店买了孟祥森的译本,之前我读的是今日世界的吴明实译本。那是一本我读了很多年的书,一本与自然对话的书;现在我已近六十岁了,蓦然回首,“正是时候重读《湖滨散记》”,就像“正是时候读庄子”一样。

在我那些念杂书的大学岁月,台北市的信义路国际学舍一年总有一两回书展。徐复观、熊十力的书就是那几年买的。我不是新儒家信徒,但熊十力谈学问之道,令人读来“直冒冷汗”,多年来《十力语要》、《十力语要初续》、《读经示要》一直是我时不时翻阅的励志书。

结构诗学的训练

但日后我的世界观或思维模式渐渐趋向一种系统论的、结构诗学的框架,却是始于索绪尔(Ferdinand de Saussure)的《普通语言学教程》。八〇年代初的台湾学界,结构与后结构思潮几乎同步抵岸。彼时电影符号学学者齐隆壬刚从法国返台,到我就读的台湾师大电影社讲课,教材就是《普通语言学教程》,高名凯译本;那些年大陆书是禁书,我们当然都用影印本,不过我在寒假返马省亲时就去吉隆坡的商务印书馆买了一本。

索绪尔引领我思考语言、符号与系统,是我日后治学的基石,影响不可谓不大, 多年以后教研究生理论课几乎每年都讲他。读了索绪尔,后来读巴特(Roland Barthes)、德希达(Jacques Derrida)、傅柯(Michel Foucault)、德勒兹(Gilles Deleuze),就顺理成章了。念研究所后进一步思考文学场域与文化符号学的“比较文学方法论”时,我的理论典范就转移到易文-左哈尔(Itamar Even-Zohar)的复系统理论了。

我做马华文学的博士论文即在复系统的框架展开思考,所以我从不讳言我是“形式主义者”,当然那可能也是张汉良老师的影响。不过,不是人人想当“形式主义者”,所以我并没把索绪尔与易文-左哈尔列入推荐书单。

张锦忠推荐书单:

1. 杨牧:《瓶中稿》

台北志文出版社出版,1975。收入台湾诗人杨牧三十岁以后的诗五十余首,是他七〇年代上半叶的“昨日的诗”,多写于西雅图,诗人自言这些诗乃“于万般无奈之中对于那个命运的试探和反击,或至少是反映”,像“风在雪林里追赶”。杨牧与《瓶中稿》示范了诗何以是生命中“最可靠的信物”。

2. 聂鲁达(Pablo Neruda):《一般之歌》(Canto General)

本书可以说是智利诗人聂鲁达的“大我版”《草叶集》,一部书写西班亚语系美洲大陆的“诗史”,有地景颂赞,有叙事,有抒情,充分流露诗人对土地与人的“一切”热情,译为“万物之歌”可能更好。全书分十五篇章,共两百三十一首。诗人从三〇年代末诗兴骚动,十年后开始发表, 1950年出版。有Jack Schmitt英译本, 简体中译本《诗歌总集》为王央乐所译)。

3. 陈映真:《陈映真选集》

刘绍铭编,香港小草出版社出版,1972。书出版时陈映真还是个“被侮辱和被损害的人”,在绿岛坐牢。这本选集收入了〈我的弟弟康雄〉、〈第一件差事〉与〈将军族〉等“使人看见使人思考”之作。读陈映真的小说,当能体会何以他把“文学看成对生命和灵魂的思索与呐喊”。

4. 七等生:《削瘦的灵魂》

台北远行出版社出版,1976。后来改题为《跳出学园的围墙》。刘绍铭曾喻七等生的文体为“小儿麻痹文体”,也说他“像卡夫卡”。这本小说其实是七等生的“一个年轻艺术家的画像”,书中颇多向惠特曼的《草叶集》致意的笔触,暗喻这也是一本七等生的“自我之歌”。

5. 陈瑞献:《陈瑞献文集》

新加坡新闻与出版公司出版,1983。收入陈瑞献一九六八年至八三年的关于文学、艺术、文化的随笔五十一篇,是他那十多年间文学与艺术创作之余的“勤学深思”记录,也将读者引向勤学深思的路上。也可以创意圈出版的《陈瑞献选集.散文卷》代替。

6. 波赫士(Jorge Luis Borges):《迷宫及其他》(Labyrinths: Selected Stories and Other Stories)

纽约新方向出版社出版,1962。收入这位阿根廷作家的〈岐路花园〉、〈环墟〉、〈巴别图书馆〉等著名短篇小说廿三篇及其他书写。波赫士的文章充满机智与奇想,如迷宫般令人回味无穷。“波赫士”是台湾译名;中国多译为“豪尔赫.路易斯.博尔赫斯”,有全集中译。

7. 帕斯(Otavio Paz):《孤寂的迷宫》(The Labyrinth of Solitude)

纽约丛林社(Grove)出版,1961,Lysander Kemp英译。原著于1950年在杂志发表。帕斯是墨西哥大诗人,1990年诺贝尔文学奖得主。《孤寂的迷宫》其实是一篇长文,以“孤寂”为主题思考墨西哥人的文化属性与身份认同问题。香港诗人梁秉钧〔也斯〕当年曾译介此文,收入氏著《书与城市》里头。 晚近有中国译本。

8. 马奎斯 (Gabriel García Márquez):《百年孤寂》(One Hundred Years of Solitude)

伦敦Picador 出版,1978 ,Gregory Rabassa 1970年英译,原著在1967出版。这本哥伦比亚小说呈现了一个“魔幻写实”的拉丁美洲“可能世界”(possible world)。百年兴衰,天地悠悠,尽在书中那个叫马康多的小镇,既是“创世纪”,也是“启示录”。台湾有两个中译本,我读的是《百年孤寂》,杨耐冬译。

9. 梭罗(Henry David Thoreau):《湖滨散记》(Walden; or, Life in the Woods)

美国普林斯敦大学出版社,1973。本书原在1854年出版。1845年七月四日那天,廿七岁的梭罗只身到麻省康考特镇外的华尔腾池畔居住,两年零两个月后搬离。本书即他的林中生活记载。诚如其中一位中译者孟祥森(即孟东篱)所说,“梭罗确实是有‘生活智慧’的人”。这是一本自然观察和书写及纯朴生活的圣经。

10. 熊十力:《读经示要》

台北明文书局出版,1992。原著在动荡的1945年出版于重庆,时熊十力五十九岁,诚为着于乱世之书,作震聋发聩之言。徐复观当年说此书“发前圣之微言,振后生之颓志,关系吾民族命脉者甚大”时,也正是国民政府甫迁台的迷乱时际。书分三讲,前二讲“经为常道不可不读”与“读经应取之态度”尤其“吃紧”,有助于读者学先儒用功,“精思力践”。第三讲虽曰略说大义,实已是诠释之学。

【延伸阅读】

张锦忠,一九五六年生于彭亨关丹,一九八一年赴台。国立台湾大学外国文学博士,现任教于高雄国立中山大学外文系。着有短篇集《白鸟之幻》、诗抄《眼前的诗》、论文集《南洋论述:马华文学与文化属性》、文化评论集《时光如此遥远》,编有马华文学与台湾文学研究论文集多种。